2010年10月05日

夕方以降の雨に注意、上空の寒気を伴う谷?(10月5日)

| 故郷長野にUターンした気象予報士Kasayan。毎朝コツコツ天気予報のリハビリ中。おきまりのテレビの天気予報に背を向けて、視聴者目線で「天気予報」をチェックします。 今日の天気予報はあたるんでしょうか? |

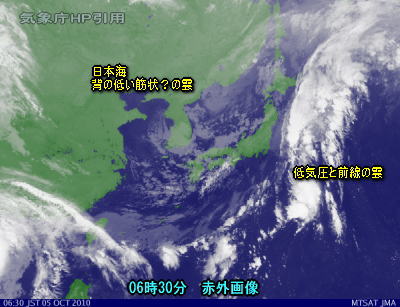

今朝の衛星画像を見ると、日本海に背の低い筋状?の雲。

テレビでもおなじみ、ひまわりの赤外画像で灰色に映る雲は比較的低い雲ですが、これからの季節、日本海にはこんな雲が多くなってきます。

上空の寒気の温度が下がれば下がるほど筋状がシャープになって、日本海側では大雪になるわけですが、今朝も寒気が南下しているので、気圧配置が冬の雪雲作りの練習をしているようなものでしょう。

ちなみに、昨年は11月3日、長野県の山々の多くで初冠雪が観測されましたから、昨年並ならあと一か月もしないで雪のシーズン。

秋が本当に短いという感じがしますよね。

| おなじみ天気マークの天気予報。使い方次第で効果200%。「木を見て森を見ない」と言いますが、地元の天気チェックをするなら全国から。マークでエリア分けした境目の予報はアヤシイかも? |

冬の練習の空模様ですから、日本海側がぐずついて太平洋側は基本的に晴れ。

もっとも、本州の中でも東へ飛び出ている関東は、昨日の前線の影響が残って、回復がちょっと遅れそうです。

| 地元長野にズームイン。見るのは天気マークの予報だけ?「・・のち・・」って何時? 「所により・・」ってどこ?予報文は必読です。 |

日本海側の北陸に傘マークがあって、関東甲信、そして東海に太陽マークが多いという傾向はわかりますけど、関東の傘マークの理由はなんでしょう?

昨日の影響が残る千葉県や茨城県のような東岸は回復が遅れる・・・と考えればイイんですが、群馬県南部の予報に「雷」だけではなく「激しく降る」という文字までついています。

関東甲信の天気概況を読むと「午後には寒気を伴った上空の気圧の谷が東日本に接近する見込みです。」と書かれています。

長野県の「所により夕方から雨」の理由もどうやらコイツの影響のようですから、今日はこれがポイントになりそうですね。

| 予報の理由わかりますか?理由がわからなきゃ占いと同じ。解説は「天気予報の確からしさ」を知るための道具です。 |

上空の寒気を伴った気圧の谷・・・絵で書くとこんな感じになりますが、普通の天気図じゃわかりませんよね。

上海付近の高気圧と、アニメの東側に隠れている高気圧にはさまれて日本付近はまだまだ気圧の谷・・・空気が集まって上昇気流が発生しやすい状況・・・その上空に寒気が南下してくる・・・だから大気が不安定になる・・・よって雨・・・なんてストーリーでもイイと思うんですけど・・・・・

| 難しそうな専門天気図だって、書き込みをすれば超簡単。「天気予報の確からしさ」を調べる道具です。 |

まずは上空の気圧の谷。

実線は等高度線といって等圧線と同じだと思ってOKですが、これがU字になっているところが上空の気圧の谷。

赤の点線が谷底ですけど、今夜日本海沿岸にやってきます。

この谷の南側では青矢印のように強い偏西風が吹いていて、日本付近で急カーブ。

谷の西側、急カーブの手前では偏西風に急ブレーキがかかるので空気は圧縮傾向・・・・地上付近では下降流・・・高気圧が発達傾向。

反対に谷の東側、急カーブの出口では偏西風の空気が解放されるので、空気は発散傾向・・・地上付近では上昇流・・・低気圧が発達傾向。

今夜の日本付近は谷の東側なので、空気は上昇気流ができやすい傾向。

そして、上空の気圧の谷が伴っている寒気の様子。

谷とピッタリ一致して、-15℃~-18℃の寒気が日本海側へ南下。

上昇気流が発生して、上空に寒気があれば・・・・大気は不安定。

雷雲も発生するでしょう。

今日のポイント・・・こんなとこでしょうか。

太平洋側は回復、日本海側はぐずつき気味で、夜になると関東甲信北部でもまとまった雨になるところがある・・・という流れ。

この様子を詳しく見ると・・・

まず日中の日本海側のぐずつき具合ですけど、日本海側の地上付近に二か所の風が集まる線(シアーライン)が形成されることが予想されています。

上空の気圧の谷が南下してくるにしたがって、このシアーラインも南下してくるようです。

続いて夜の関東甲信付近。

関東は東よりの風が北関東で収束。

収束すれば上昇気流発生・・・寒気が南下してくる夜に雷雲発生ということのようです。

隣接する長野県東部も雨の可能性大。

一方、長野県北部では冬の雪が多い地域で雨が降りやすいという傾向ですね。

| 天気予報は確率論。ハズレるとしたらどうなるの?失敗しない方法を考えます。 |

コメント欄・メール(kasayangw@yahoo.co.jp)にてどうぞ。

可能な限り返信いたします。

(当ブログに引用の天気図等は、気象庁、WNIより使用許諾を得ています)

はてなに追加

はてなに追加 MyYahoo!に追加

MyYahoo!に追加 del.icio.usに追加

del.icio.usに追加 livedoorClipに追加

livedoorClipに追加